2025年8月 活動報告

少し遅くなってしまいましたが、視察の報告に続き通常の8月の活動報告をアップします。8月と言えば、よほど突発的な何かが起こらない限り、県議会は完全に休会となります。その間を利用して県外視察などの予定を入れる委員会や議連が多く、また一方では地元の神社・町内会などで毎週末のように夏祭りが開催されます。なので我々の業界では「視察と夏祭りの8月」というイメージでしょうか。自分は寒いのが苦手な『夏派』なので、毎年この時期は楽しく活発に活動しているのですが、さすがに今年の暑さは堪えましたね…。年齢のせいだけではなかったと思います。

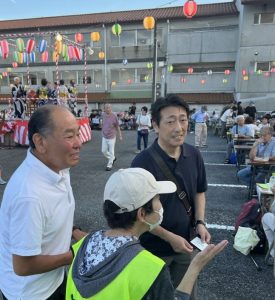

さて、視察は既に報告済みということで、今回はその他の活動などを報告します。となれば、やはり8月は地域のお祭りです。今年は8月中にざっと30か所の縁日や盆踊り、神社の例祭やお神輿の渡御にお邪魔しました。でもコロナ禍前のピーク時と比べれば、かなり少なくなった印象です。近年の猛暑で、開催を9月や10月に変更した地域も数ヶ所ありましたが、それにしても少なくなったと思います。こどもが少なくなって縁日や盆踊りを中止した町内会もありました。少子化の影響はこんなところにも波及いています。しかし、この『夏祭り』という文化は、日本のかけがえのない伝統です。少なくなったとは言え、若いお父さんお母さんが汗をかきながら準備をしている姿はとても頼もしく感じました。この日本の素晴らしい文化を未来永劫繋いでいくために、これまで夏祭りを別々に開催していた近隣の町内会が、複数の町内会合同でお祭りが行えるような仕組みを考えるなど、今後何かお手伝いが出来ればと思っています。

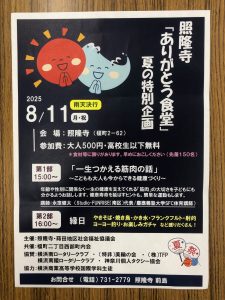

8/11,同じような地域のお祭りではあるのですが、いつも応援している地元のこども食堂「ありがとう食堂」の企画のお手伝いに、南ロータリークラブの一員として参加して来ました。蒔田地区の社協と地元のお寺「照隆寺」さんが主催する「ありがとう食堂」の夏祭りで、自分は人生初の「かき氷コーナー」を担当しました。クラブの社会奉仕活動の一環として、今回かき氷機と焼きそば用の鉄板を寄付したのですが、物だけ渡して「はい、おしまい」では寂しいだろうと、当日の販売も買って出たわけです。まあ、実際にかき氷を作った(これが意外と難しい…)のはリハーサルの時だけで、いざ本番が始まったら販売は助っ人で来てくれたローターアクトの若い女性たちに丸投げして、自分はと言えば、試食?と客引き係に徹していました。他に焼きそば担当・フランクフルト担当など、どう見ても暑くて過酷なコーナーは普段から「こども食堂」を運営している地元ボランティアの皆さんに全面的にお任せ。月1回のこども食堂の運営も含め、地域のこども達のために汗を流すボランティアの皆さんには頭が下がります。その一方で我々ロータリークラブの面々は、なんだか働きに行ったんだか遊びに行ったんだか…。地元の皆さん、どうもすみませんでした!

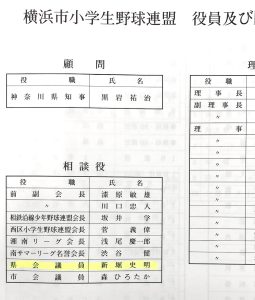

8月末になると毎年お声がけ頂くのが、横浜市小学生野球連盟(YBBL)の秋季大会の開会式です。今年もサーティーフォー保土ヶ谷球場で、横浜市内18区から216チームが一堂に集い、華々しく開催されました。近年、野球の競技人口が減少していると言われる中、「野球推し」の私としては寂しい想いもありますが、市内からこれほど多くのチームが参加してくれるとなんだか嬉しくなります。当日配布された大会プログラムに改めて目を通すと、連盟の顧問は黒岩祐治神奈川知事なんですね。すっかり忘れていました。そして自分は、県会議員として唯一の相談役を拝命していますので、今後も微力ながら大会を盛り上げたいと思っております。

開会式は午前9時から開始されましたが、既に気温は30度を超えジリジリと太陽がグラウンドを照りつけます。さすがにこの暑さで1時間を超える開会式は危険と判断して、入場行進を兼ねた各チームの紹介を省略したのは運営サイドのファインプレーだったと思います。それでも30分程の式典は実施され、主催者挨拶・選手宣誓は予定通り行われました。そして春季大会と同様に、来賓代表のスピーチは浅尾慶一郎環境大臣、始球式は私のコンビで臨みました。最近はこのパターンが定着しつつあり、今回も浅尾大臣に始球式の動画を撮っていただきLINEで送っていただきました。ぶっちゃけこれはかなり申し訳ないと思い、心から恐縮しています(汗)。過去の始球式は全てノーバウンド投球を続けていた私ですが、猛暑のせいか?初めてワンバウンドとなり意気消沈。次回はリベンジしたいと思います。だだ、この間に数名の児童が体調不良を訴えベンチ裏に引き上げていく姿を目にしました。想定外の暑さとは言え、気温などの状況を見極め、もう少し臨機応変に式典の進行を考えるべきかもしれません。猛暑対策、反省も含め次回以降はしっかりと運営側に進言したいと思います。子どもたちにとって、大切な思い出となる開会式。安心安全な運営が必要ですね。

その他、視察を除き8月唯一の公務である「神奈川県戦没者追悼式」が今年も8/15に港南区大久保の慰霊堂で執り行われました。戦後80年を迎えた今年、遺族会の維持・運営も年々難しい状況になっていくと聞きます。国際社会においては未だに戦争が絶えず、トランプ政権のアメリカをはじめナショナリズムを強く打ち出す国々が増えていると感じます。先の参院選でも「日本人ファースト」を掲げた政党が躍進しました。各国において、諸外国や外国人との関係性に変化が見られる時代が訪れています。もちろん、こうした社会の風潮を頭ごなしに否定するつもりはありません。ただ、我が国が経験した大戦の記憶だけは、絶対に風化させてはいけないと強く思います。そういった意味でも、8月15日は私たち日本人にとって重要な日だと改めて思いました。

さて、9月も後半となり県議会も第3回定例会に突入しました。そして、そのさなかに自民党の総裁選が始まります。総裁選については、9月か10月のブログにて改めてご報告できればと思っています。いろいろと忙しくなりますが、引き続き頑張ります。これからもよろしくお願いいたします。