12月

29

12月29日

11月

20

11月20日

2024年10月 活動報告

さて、急遽行われた解散総選挙で滞ってしまった活動報告ブログを通常のペースに戻すべく、先々週に続き今週もブログ更新します!ということで早速始めたわけですが、改めて10月の予定を振り返ってみると結局ほとんどが衆院選の関係で埋め尽くされており、10月の活動報告イコール衆院選の報告、となってしまうことに気がつきました。あまりメリハリのない報告になってしまうかもしれませんが、どうかご容赦ください。

9月末に行われた自民党総裁選により誕生した石破茂新総理は、総裁選中の発言から一転、可能な限り早期の解散総選挙を示唆しました。それまでは同僚議員とも「石破さんが総理になったら選挙は早くても11月中旬。もしかしたら12月もあり得る」などと話していましたし、報道でも同じようなことを言っていました。ところがいざ蓋を開けてみれば、衆院選は10/15公示の10/27投開票と最も最短のスケジュールで行われることになりました。県議会は日程を前倒しして10/11には採決を行うこととし、10月中旬から始まる予定だった決算特別委員会は半月ほど先延ばしされ、衆院選後の10/29から調査と質疑が行われることになりました。今年度は同委員会の委員長に任命され張り切っていたので、何とも微妙な?気持ちでしたが、解散総選挙となれば致し方ありません。気持ちを切り替えて選挙戦に臨みました。

我が衆議院神奈川第2区選挙区(西区・南区・港南区)の緊急選対会議が招集されたのは10/3の早朝でした。各区の県市会議員と後援会の役員が一堂に会し、今後のスケジュールや選挙事務所の確保・制作物の準備等、時間のない中で進めるための協議が行われましたが、この会議に出席する予定ではなかった候補者、菅義偉元総理が急遽会議に出席。まさにサプライズでした!張り詰めた緊張感の中で、候補者本人からは、自民党副総裁となったことにより、全国各地から応援要請があり地元にはほとんど帰ってこれないため留守を頼むと言った話と、メディアで囁かれている健康問題を考慮し、人間ドックで徹底的に検査した結果、身体の健康状態は良好であること等のお話がありました。留守を守る我々地方議員としては、官房長官時代から候補者不在の選挙は慣れていますし、気になっていた健康問題も一安心ということで一致団結。選挙戦を迎えることとなりました。

しかし、いざ選挙戦が始まってみると市民県民の反応は大変厳しいものであることがわかりました。10/7(月)を皮切りに、地元南区の各駅頭にて連日朝に晩に、なんとか間に合わせた政策ビラを配り始めましたが、有権者の反応は決して芳しいものではありませんでした。いままでの経験では、近づいて話しかけてくる通行人はだいたい支援者だったのですが、今回は「どうせ裏金作ってんだろ?」「今回は自民党には投票しないよ!」など批判的な声が多く、そう言う意味ではIR誘致が争点となった、3年前の横浜市長選挙を思い出しました。とにかく街頭に立てば裏金、裏金、と言われ、いい加減頭にきて「菅さんは無派閥で裏金議員じゃありませんよ!」と反論したところ、返って来た言葉は「自民党なんてみんな同じだろ!」でした。こうなるともうお手上げです…。さらに追い打ちをかけられたのが例の「2000万円問題」です。この報道が出てからは、さすがに「無敵の菅義偉」と言えど出口調査での数字が他党の候補者に肉薄される状況となり、我が選対にも緊張が走りました。街頭では「俺にも2000万円くれたら投票してもいいぞ!」などとヤジを飛ばされ、只々頭を下げるしかありませんでした。この問題で、党本部や執行部がいかに危機感がなく国民感情を理解していないのかが露呈したのだと思います。地方議員とは言え同じ自民党所属の議員として、怒りや恥ずかしさを感じずにはいられませんでした。自分はこの一件で、今回の選挙での自民党の敗北を予感しました。だた逆に、我が陣営はこれをきっかけに一気にギアを上げて、最終的には大勝利に結びついたのだと思いますが…。

また、 菅候補の健康問題もかなり問いかけられました。こちらは支援者の方が心配して聞いてくるケースが多かったのですが、「歩くのが遅くて心配している」「迫力がなくなった」「病気を隠してるんじゃないのか」といった質問を頂きました。前述したように菅さんの健康状態は基本問題ないのですが、確かに選挙中盤から後半にかけて、ネットなど中心にあたかも菅さんが健康に問題を抱えていると思わせる動画が多数見うけられました。確かに官房長官時代など以前と比較すれば、お年を召された分見劣りするところもありますが(すみません!)、選挙直前にお会いした時もしっかりとされていました。一般の県民市民の皆様にはなかなか届かない情報ですが、無派閥で裏金に無縁の菅さんは、副総裁という役職に就いたことも相まって全国から応援演説の要請が多数あり、可能な限りその要望に選挙前から応えていたのです。結局、地元選挙区にいたのは初日と最終日の数時間だけで、連日苦戦が予想される選挙区に入り、昨日は新潟、今日は秋田、明日は沖縄とほとんど日帰りで日本全国を駆け回っていました。年齢的に70代後半を迎える人がこんなハードスケジュールをこなせば、そりゃ疲れます。逆に何故そこまで動き回れるのかと感心しました。ご本人に確認したわけではありませんが、おそらく選挙戦終盤の報道や投開票の中継で映し出された菅さんの姿は、疲労困憊の菅義偉の姿だったのではないでしょうか。そうしたシーンを切り取って面白おかしくSNSに投稿するやり方には疑問を感じますし、兵庫県知事選もそうですが、SNSと選挙の関係は非常に難しい局面を迎えているのではないかと思います。

様々なことがあった衆議院選挙ではありましたが、我が選挙区においては無事に菅さんは10期目の当選を果たしました。都市部において10期連続で小選挙区で当選するのは並大抵のことではありません。菅義偉という政治家の凄さを感じます。しかしながら、自民党全体でみれば、今回の結果は「歴史的な敗北」と言えるのではないでしょうか。ただし、自民党議員の自分がこんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、今回はこれで良かったのではないかと思います。自民党は、生まれ変わるきっかけを与えられたわけですから、このピンチをチャンスに変えて、新しい自民党を創っていって欲しいと切に願います。菅さんや小泉進次郎さん、三原じゅん子さんに期待しています。自分も地方議員の立場ではありますが、やれる事を着実にやって、信頼回復に向けた活動のお手伝いが出来ればと思っています。

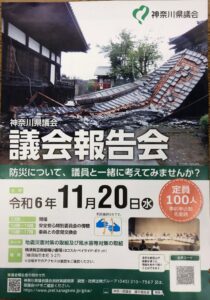

やはり、選挙関連の報告だけでかなりのボリュームになってしまいました。10月のその他の主な活動としては、10/6に開催された地元南区の3大祭りの一つ、「いきいきふれあい南なんデー」に今年も参加したこと、そしてこちらも恒例の「はこぶね寄席」を10/30に実施したことくらいでしょうか…。「南なんデー」は変なタイトル(なんなんでー、と読みます)ですが、健康と福祉をテーマにしたお祭りで、地元ではすっかり定着したイベントです。医療従事者や福祉関係の方々が様々なブースを出展して健康チェックや相談会、あるいは障がい者も参加できるユニバーサルスポーツの体験コーナーなど盛りだくさんです。一緒に参加した菅義偉事務所の秘書O君は、健康チェックで「肥満」と診断されショックを受けていました(笑)。自分の数値は「標準」とのことで一安心!普段、病院にはなかなか行かないわけですが、年に一度こうした形で健康状態を確認できることは良いことだと思います。

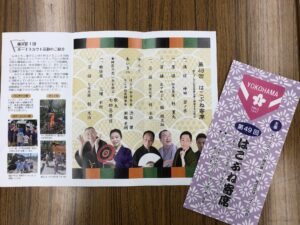

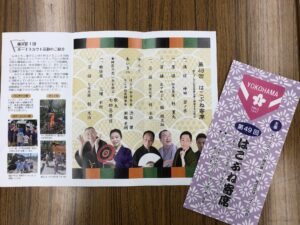

また、自分が副会長を務めるボーイスカウト横浜1団の育成会「はこぶね会」が主催する「はこぶね寄席」は10/30に南公会堂で開催し、今年も多くのお客様でにい賑わいした。故桂歌丸師匠や私の父豊彦などが中心となって始めた「はこぶね寄席」も今回で第49回を数えます。今年は桂米助師匠や桂文治師匠などゲストにお迎えして、主催者の一人ではありますがじっくりと落語を堪能することが出来ました。チケットの売り上げは、出演料などを差し引きボーイスカウト横浜1団の活動資金となります。来年は記念すべき第50回となるので何か考えないといけませんね(汗)。ご来場いただいた皆様に心から感謝申し上げます。

この上記2件の報告は日程的にまさに選挙前と選挙後になるので、いかに10月が選挙一色であったかがわかります。振り返れば、公示の一週間まえから投票日前日まで、毎日朝昼晩と駅頭や街頭に立ち、期間中に宣車(宣伝カーのことです)も丸2日乗りました。もしかしたら自分の選挙よりハードに活動したかもしれません。本当に勝って良かった…。しかし、60歳を過ぎて初の選挙戦は、原因不明の膝痛という爪痕を私の体に残していきました。やっぱり歳には勝てませんね。もう少し体のケアも考えないといけないな、と感じる秋です。

11月

04

11月4日

2024年9月 活動報告

ご無沙汰しています。気が付けば11月になってしまいましたね。毎月がんばって活動ブログを更新してきましたが、突然?の解散総選挙には勝てず、9月の報告が11月になってしまったことをお許しください。ある程度は予想していたものの、総裁選の結果も含め状況が目まぐるしく変わり、対応に追われる毎日で活動ブログの更新にまで意識が及びませんでした。なんといっても我が神奈川2区選挙区は菅義偉元総理のお膝元であり、いつも選挙中は候補者不在(応援で全国を飛び回り地元には戻りません)の選挙戦を戦わなければなりません。振り返れば、10月7日から朝夕の駅頭ビラ配りを始め、衆院選の選挙期間が終わる26日まで毎日のように駅頭や街頭に立ち続け、自民党大逆風の中、菅候補に成り代わり宣伝カーにも乗り南区内を駆け回りました。結果は、我が選挙区では勝利を収めたものの、自民党全体としては大変厳しいものとなりました。しかし、今回の自民党の惨敗は当然の結果であると思います。同じ自民党所属の地方議員としてこんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、党本部や一部の国会議員は国民の感情を理解していないし、危機感が全くありません!選挙戦の後半に露呈した2000万円の問題など、その最たるものです。裏金問題の発覚以来、裏金とは無関係の我々地方議員は肩身の狭い思いをしてきましたし、サラリーマンが長かった自分にとって裏金とか不記載とかは異次元の出来事でした。ただ、今回の選挙で有権者の声を直接聞くこととなり、心から危機感を覚えました。この敗北を契機に、自民党は生まれ変わるべきだと改めて強く思います。ブログ更新が遅れた言い訳と、衆院選の感想でつい冒頭の文章が長くなってしまいました。大変遅くなってしまいましたが、9月の活動報告を始めます。

令和6年県議会第3回定例会は9月9日からスタートしました。8月の報告でも触れましたが、自分は今定例会で初の代表質問に臨みました。最大会派の自民党は、各定例会において2回の代表質問の機会が与えられます。今回の我が会派第一順位の質問者は、初日トップバッターで原聡祐政調会長。自分は副団長として9/17第二順位の3日目最終日のラストで登壇しました。過去9回経験した一般質問では、自分の得意分野や興味のある政策について質問してきましたが、代表質問ともなればそうもいきません。自民党県議団を代表して、県政の重要課題や各種団体からの要望事項を知事等県幹部にぶつけていくことになります。8月初旬から、一日10項目以上の県当局との勉強会をこなし準備を進めてきた質問は、3つのテーマで全14問。質疑に与えれれた時間は50分間(答弁時間は除く)です。初の代表質問、準備に携わった議会局の書記の皆さんの苦労、度重なる勉強会に対応してくれた各局の課長さんたち。これまでの一般質問とはプレッシャーが違い、久しぶりに緊張して演台に向かったことを覚えています。質問項目は以下の通りです。

1.持続可能な活力ある地域社会の実現に向けた取組について

①企業版ふるさと納税のさらなる獲得

②かながわ観光連携エリア推進事業の今後の展開

③県営住宅の空き住戸の有効活用

④持続可能な水産業に向けた水産資源の管理

2.県内産業のさらなる活性化に向けた取組について

①スポーツツーリズムの推進

②一般業務委託に係る入札制度の改善

③海外からの人材の確保及び定着

④水産物の養殖の振興

3.県政の諸課題について

①県職員向けのカスタマーハラスメント対策

②北朝鮮による拉致問題

③支援を必要とする子どもの権利擁護

④リチウムイオン電池の分別

⑤インクルーシブ教育のさらなる推進

⑥埋蔵文化財発掘調査に対する市町村への支援

県の主要施策や予算関連は基本的に第一順位で質問するため、第二順位の質問はそれなりに工夫が必要になりますが、準備に時間をかけ多くの人の知恵を借り、それなりに幅広く重要な政策について質疑が出来たと思います。翌日の新聞には、カスハラ、拉致問題、水産物の養殖についての質問が取り上げられていました。また、一般質問と違い代表質問はダイジェスト版ではありますがTVKで放送されます。自分は父や叔父の質問を見たことが ありません。正直、見たいと思ったこともありませんでした。でも、見ている方も結構いらっしゃるんですね。このひと月くらいの間に、7~8人くらいの方から「質問見たよ!」「TVK見たよ!」と声をかけられました。議員の息子でも見たことがないのに、頭が下がります。自分の姿など見るのは嫌なのですが、今回はさすがに録画して視聴しました。見て残念だったのは、自分の質問のシーンと知事の答弁シーンしか放映されなかったことです。実際は答弁の後に、再質問と要望をする時間があるのですが、そこが一番自分の主張や個性を出せるシーンであり、何でそこまで放送してくれないのかなぁ…と。聞くと、放送は以前から質問と答弁のみと決まっているらしく、がっかりしました。まぁ、放送するにも費用がかかるわけで、そんなことで予算を増やすわけにもいかず諦めました。ご興味のある方は、県議会のホームページでフルバージョンの動画が公開されていますのでご覧ください。決して面白いものではありませんが…(笑)。ただ私個人としてみれば、確実に自分の引出しが増えたことを実感しています。代表質問は多くのことを学ぶ素晴らしい経験であったことは間違いありません。次に順番が回ってくるのは数年先になると思いますが、次回も頑張りたいと思います。

代表質問だけでかなり長くなってしまったので、議会関係の報告はこれくらいにします。9月と言えばなんといっても自民党総裁選挙の話題で持ち切りでしたね。以前から「派閥が解消した後の総裁選は絶対面白くなる!」と予想していましたが、まさしくその通りになりました。立候補者8名はちょっと多すぎる気もしましたが、各候補者の論戦が連日メディアに取り上げられるなど、大いに盛り上がりました。派閥間で勝手に決められるよりも余程面白いと思います。これが本来の姿ではないでしょうか。自分は、選挙区の菅前総理の推しであり、我が自民党神奈川県連の会長でもある小泉進次郎候補を全力で応援しました。もちろん、個人的にも今の自民党を本気で変えてくれるのは小泉進次郎しかいないと感じての行動です。過去の総裁選はやや他人事な雰囲気がありましたが、今回は様相が一変し、急遽決まった桜木町駅前の街頭演説の準備でステージや音響の手配や、他県で繋がりのある県会議員に小泉進次郎の支援を依頼したり、忙しい日々となりました。特に9/8の桜木町駅街頭は思い出に残りました。約7000人の聴衆など見たこともなく、桜木町駅前は一生忘れることの無い景色となりました。候補者や応援の国会議員が到着するまで、地元地方議員が時間稼ぎ?の応援演説を行い、自分の参加したこともよい思い出です。結果は残念な形となりましたが、進次郎さんにはこれからもチャンスはあります。近い将来、更に経験を積んだ進次郎さんに期待しています。そして選挙が終わればノーサイド。石破新総裁を中心に自民党はリスタートを図らなければいけません。しかし現状は…?このことについてはまだ後日お話しします。とにかく派閥色の薄れた総裁選は面白い!今回はこれに尽きると思います。

9月の地元ネタと言えば、南区最大のお祭りと言っても過言ではないお三の宮日枝神社の例大祭です。9/13の神事から始まり三日間、今年も盛大に執り行われました。今年は「影」に当たるため、各町内の神輿が大集合する連合渡御はお休みですが、15日のクライマックスには大神輿のご巡行も無事行われ、最後は恒例の奉納演芸大会で幕を閉じました。こうした地域の伝統行事は、必ず継承していかなければいけない大切な日本の文化です。地域のベテランの方々の努力で継承されていく行事に、自分もお手伝いしたい気持ちが高まります。今年は「影」とは言え地域によっては神輿を出す町内もあり、寿東部地区では、ご巡行に合わせ神輿の渡御が行われました。出発地点で一言ご挨拶を終えた後、普段から親しくさせていただいている町内の方から「担ぎ手が足りないから手伝って!」と言われ、断ったにもかかわらず気が付けばお神輿を担いでいました。心の準備もないまま拉致された感?は否めませんが、図らずも渡御に参加し楽しく過ごすことが出来たと思います。オーラスの演芸大会では、婦人部の皆さんの強力なご依頼には抗えず、今年もやらかしてしまいました。すみません。「結局、喜んでやってる」とのご指摘もある中、来年も頑張りたいと思います!

9月の締めは、ロータリークラブでの活動をご報告いたします。今年の春頃に某連合町内会長から「地元に所縁の有名な文豪の記念碑を立てる計画があるので力を貸してほしい」とのご依頼がありました。聞けば、あの「宮本武蔵」や「三国志」で有名な歴史作家の吉川英治は、若かりし頃南区に在住していたとのこと。全く知りませんでした。自分も学生時代に吉川英治の「三国志」は愛読書であったため、これは協力しなければ、と計画を進めているボランティアの方にお話しを聞くことになりました。役所からの補助はなかなか厳しい状況であったため、地元企業の横浜植木さんを中心に地元のロータリークラブとライオンズクラブに協力を求めることとなり、私が所属する横浜南ロータリークラブと伊勢佐木ライオンズクラブさんの連名で寄付金を出すことが決定しました。9/7に「吉川英治記念碑」建立式典と除幕式が、建立場所も提供いただいた横浜植木さんで行われ、つなぎ役として我がクラブの小野沢社会奉仕委員長と共に参加しました。文豪・吉川英治が我が地元に深い縁があったことに驚きましたが、これは自慢できるし是非多くの歴史小説ファン・吉川英治ファン人にも知って欲しいと思います。

ご報告が盛りだくさんな9月ではありましたが、更新が遅くなって申し訳ございませんでした。近日中に10月分もアップいたしますので、よろしくお願いいたします。

9月

16

9月16日

2024年8月 活動報告

9月も中旬となってしまいました。ブログの更新が遅くなって申し訳ありません。9月の定例会が始まり、今回は本会議で初めての代表質問が控えている関係で、その準備にやたらと時間がかかります。今まで担当していた一般質問は、自分の得意分野や興味のある分野を中心に自分で質問項目を決めることが出来ましたが、代表質問は会派を代表して知事などに対し、県政の重要課題について質問していくので重さが違います。政調会のメンバーと共に8月上旬から県庁に缶詰めで、多い日で1日14~15項目ほどの勉強会をこなしました。この内容については次月に報告いたしますが、そんなこんなで8月の平日は休会中にもかかわらず県庁で過ごすことが多く、活動報告のネタ探しに苦労?しています。

しかし、8月はなんといっても夏祭りのシーズン!コロナ禍も明け、神社の祭礼や神輿の渡御、あるいは盆踊りや縁日などのイベントもほぼ8割方戻って来た感があります。7月に続き8月も40か所近い会場を廻りました。印象的だったのは、あまりの猛暑で来年から開催時期を秋に変更することを検討していた町内会が複数あったことです。地域のお祭りは五穀豊穣を願い、もともと秋口に行われていたそうですが、町内会の役員が休みを取りやすかったり、子どもたちが夏休みだったりで、いつの間にか開催が早くなった、と話してくれたベテランの町内会長さんもいらっしゃいました。確かにこの暑さは危険だし、高齢者や小さいお子さんも多い地域のお祭りですから、町内会と言えども危機管理は重要です。気候の変動によって、地域の季節の風景も変わっていくのかもしれません。でも、既成概念にこだわらず、変化に対応することが大切ですよね。また同時に、久しぶりにお会いした地域の方々から、道路標示・ガードレイル・信号機・急傾斜地など、様々な宿題をいただきました!(汗)。今は、警察や土木事務所などと打ち合わせをして、一つずつ対策を検討しています。暑くて忙しかったけど、実りある8月でした。

議会のない8月において、数少ない公務と言えば「視察」があげられます。8月恒例の常任委員会の県外調査は、2泊3日で京都・福井に伺いましたが、こちらは内容が濃くボリューム満点なので後日改めてご報告いたします。

そんな中、県連の教育グループによる「プチ視察」?が行われました。神奈川県専修学校各種学校協会が主催する、すっかり恒例となった「仕事のまなび場」見学会。視察先は、数年前にも一度訪れた横浜デザイン学院さんでした。「仕事のまなび場」は、県立高校の生徒に夏休みの期間を利用して、専門学校の授業を体験して自身の将来の進路や就業について考えてもらう場を提供するものです。「マンガ・イラストの仕事と制作体験」など見学させていただきましたが、マンガ・イラスト関連の授業は人気で、皆さん真剣に挑戦していました。見学会の後は意見交換会。数年前から自民党が仲介役となり、県としてもこの取り組みを支援しているのですが、障害を持つ生徒さんの参加の推進など課題はまだまだ山積みです。県内の高校生が誰でも気軽に参加できる事業になるよう、今後も応援していきたいと思います。

公務と言えば、もう一つ。こちらも恒例の「神奈川県戦没者追悼式」が神奈川県戦没者慰霊堂で執り行われました。この追悼式は毎年終戦記念日の8/15に開催されますが、基本議会からの参加は厚生常任委員会のメンバーとなります。しかし、慰霊堂の近隣を選挙区する南区と港南区の議員は、自動的に慰霊堂の評議員に任命されるので、自分は毎年招待されています。毎年、この追悼式に参加して思うことは、遺族の方々の高齢化です。戦後80年近くが経つわけですから当たり前のことなのですが、この日本の戦争の歴史は、決して忘れてはいけないことで、これは日本人として継承していくべき史実です。実は、私が育成会の副会長をしている「ボーイスカウト横浜1団」が7月上旬に、この慰霊堂を見学しました。相談を受け見学の段取りをしましたが、残念ながら一緒に見学することが出来ませんでした。子どもたちが、慰霊堂の資料館を見てどんな感想を持つか興味があったので残念です。現在のウクライナやガザの状況を見ても、戦争は決して肯定できるものではありませんが、日本という国が、この経験から学び今に至る国家を形成したことは諸先輩たちの素晴らしい功績であり、忘れてはいけないと思います。終戦記念日。子どもたちと歴史を考える日になるといいなぁ、と思っています。

遅くなりましたが、8月の活動報告は以上となります。9月中旬だというのに、まだまだ暑い日が続いております。皆様も体調管理に気を付けてお過ごしください。

8月

11

8月11日

2024年7月 活動報告

いやー、暑い!猛暑が続きますね。元々夏は大好きな季節なのですが、年齢のせいなのかそれとも今年が特別暑いのか…さすがにこの暑さはキツいです。8月に入り、平日は県庁で勉強会、週末は地域の夏祭りや盆踊り大会で忙しい日々が続き、毎晩帰宅したころにはぐったりしています。夕方には突如としてゲリラ豪雨にも見舞われ、日本はすっかり亜熱帯と化してしまったのでしょうか?地球温暖化を思いっきり実感している今日この頃です。脱炭素政策、がんばります!

さて、7月の活動報告ですが、県議会第2回定例会も7/9で無事終了。光熱費の値上げ等の影響を受けている病院・学校・高齢者施設などを支援する補正予算案約120億円を可決し閉会しました。初めて所属した文化スポーツ観光常任委員会では、北朝鮮による拉致問題や県民ホールの再整備について質問をしました。拉致は国際問題であり、地方議会で出来ることは限られていますが、神奈川県は横田めぐみさんの母親である横田早紀江さんが川崎市在住であり、決して無関係ではありません。我々に出来ることは、この卑劣な国際犯罪を風化させないことです。毎年12月の人権週間には、議会の有志によるチラシ配りなどで啓発をしていますが、最後に拉致被害者が帰国してからすでに20年以上が経過しています。これからはもっと若い世代の皆さんにこの拉致問題を知っていただくことが重要だと訴えました。また、来年3月末で休館し改修工事もしくは建て替えを予定している県民ホールについては、役人や建設関係の企業の意見だけでなく、長年ホールを利用してきた音楽業界の皆さんの意見も取り入れた再整備を目指すことが重要であると意見を述べさせていただきました。副委員長でも質問できるの?と思う方もいらっしゃるでしょうが、出来るんです。委員長は質問できませんが、副委員長は委員長をサポートする立場でありながら一委員でもあります。通常はあまり質問はしないのですが、当委員会の自民党の委員構成は4期生以上のベテランの他は、副委員長の自分が3期生で下から二番目であり、あとは1期生が一人いるだけです。基本的には若手議員が会派を代表して質問するのが慣例ですが、さすがに1期生に全て任せてしまうのは負担が大きいだろうと、今期は「二刀流」で頑張っています。文化・スポーツ・観光といった将来に向け前向きな政策が中心となる委員会なので、1年間明るく楽しく、のびのびと議論していきたいと思います。

さて、議員として議会以外の公務も7月はバラエティーに富んでいました。7/3、神奈川県防衛協会の総会・懇親会では、自衛隊神奈川地方協力本部長の大谷三穂1等海佐の講演がありました。彼女は日本で初めて女性としてイージス艦の艦長を務めたエリート自衛官です。私が今年4月に自衛隊募集相談員に任命された際に、依属状を渡していただいたのも大谷本部長でした。そんなご縁で、懇親会の席でもお話をさせていただきましたが、改めて明るく聡明な方だと感じました。世界的には後れを取っていると言われていますが、日本も少しづつ働く女性が輝く社会になってきましたね。今後ますますのご活躍を期待しています。

その他の公務では、7/7に少林寺拳法神奈川県大会の開会式に出席し、亡き叔父の盟友であった甘利明衆議院議員に久しぶりにお会いすることが出来ました。政策通であり、いつもダンディーな甘利先生は、自分にとってあこがれの存在でもあります。また、7/18にはコロナ禍もあって久しぶりの靖国神社公式参拝に参加しました。戦争自体は決して肯定するものではありませんが、特殊な時代背景の中で母国のために命を懸けて戦った英霊たちに思いを寄せることは、日本国民として当然の行いであり、他国からとやかく言われるものではないと自分は思っています。この日の靖国神社はちょうど「みたままつり」開催中でもあり、無数の提灯が並ぶ参道を進み、小雨が降る蒸し暑い日ではありましたが清々しい気持ちで参拝することが出来ました。

7/27は、安全安心特別委員会のメンバーとして神奈川県消防操法大会に来賓としてお招きいただきました。7月上旬に地元南区の大会にも出席したのですが、やはり県内各地から精鋭の消防団が一堂に集まった景色は想像以上に壮観でした。実は議員になってこの大会を見学するのは初めてで、この日はロータリークラブや地元のお祭りなどスケジュールがびっしり詰まっていたのですが、次にいつ招待されるかもわからないので、無理して厚木の県防災センターまで愛車プリウスを飛ばして行ってきました。猛暑の中にもかかわらず、各地域代表の消防団の皆さんの演技は、きびきびとして力強く気合が入っていていました。こうした日々の訓練が、災害時の街と住民を守ってくれると思うと頭が下がります。横浜市の代表が鶴見区と金沢区で、地元南区が出場していなかったことだけが少しだけ残念でした。(笑)

そして、自民党神奈川県連として久しぶりの視察が7/29に行われました。視察先は追浜の日産自動車「グランドライブ」。わかりやすく言えば、車のCMなどでよく見る試乗コースのある施設です。自動運転や電気自動車の開発に積極的な日産自動車さんから、「是非、当社の最先端技術を視察して欲しい」とお声掛けいただいたことがキッカケで実現しました。日産アリアや日産リーフなど実際に試乗して「プロパイロットパーキング」「エマージェンシーブレーキ」といった自動運転の技術をを体験しましたが、自動車もついにここまで来たのか…と驚きを隠せません。特にプロパイロットパーキングは感動でした。具体的な説明は長くなってしまうので割愛しますが、この機能を搭載した車に乗って、大型商業施設の駐車場に行きたくなったのは自分だけではなかったようです。とにかく便利です!また、充電インフラのプレゼンでは、給電デモストレーションを体験しましたが、自宅のガレージで日産リーフをフル充電しておくと、災害時の停電などでエネルギーの供給がストップしても2~3日は生活が可能ということを知りました。能登半島地震で孤立化した集落のニュースを思い出し、脱炭素や省エネの観点だけでなく、災害対策という面でも電気自動車の普及促進は重要な課題だと改めて感じたところです。近年では自動車メーカー各社ともに、こうした技術開発に積極的ですが、我が神奈川県に本社を置く日産自動車さんは一歩リードしているなと思いました。頑張っている日産さんに改めてこの言葉を送ります。「やっちゃえ、日産!」

最後に後援会の活動を報告します。7/11に私の企業後援会「かながわ・みらい政経研究会」の総会・懇親会を開催いたしました。コロナ禍は書面開催だった「かな・みら」も昨年に続き対面での開催となりました。この組織は、私を支援していただく地元企業の皆さんから年会費をお支払いいただき、年に1度の総会・懇親会の他、ゴルフコンペやクリスマスパーティーなどを実施して地域経済などを語りながら会員同士の懇親を図ることを目的とした研究会です。また、法律で認められているいわゆる政治献金の受け皿的組織の一面も持っています。しかしここ数年、残念ながら毎年のように参加企業が減少している状況です。国会の裏金問題から端を発し、議員への企業献金も廃止すべきと一部の野党は主張しているようですが、我々地方議員は、事務所の家賃、人件費、光熱費等の経費については公費負担の割合が限られています。視察の費用や会合などの交際費は自費で賄うケースも多く、法律で認められた企業や個人からの献金は、我々の活動の命綱ともいえる大切なものです。地方議員の給与は世間一般で思われているほど高額ではありません。仮に私の議員給与だけで事務所の家賃と二人の事務員の人件費等を賄うことは、普通に考えて不可能だと想像していただけると思います。そもそも個人の給与は、家族を養う生活費と住宅ローンを払えば残り僅かです。昨今の「政治と金」がすべて悪だと思われることに違和感を感じますし、この風潮が蔓延すれば議員のなり手不足は今より深刻なものになると思います。よく「政治は金がかかる」と言いますが、議員活動を行う上で一定の資金は必ず必要になります。もちろんルールを破って不正な行為を行うことは許されませんが、認められた範疇において政治献金をいただくことは決して悪いことではないと理解していただきたいと切に願います。最後は愚痴っぽくなってしまいましたが、こんな状況の中でも多くの企業の皆さんに支えられて、今年の「かながわ・みらい政経研究会」の総会は無事開催することが出来ました。ありがとうございました!

以上で7月の活動報告は終了です。本当に暑い日が続いていますので、どうかお体ご自愛下さい。さあ、今日もこれから地元のお祭り廻りに向かいます。がんばるぞー!